【2025年版】BIMソフト徹底比較:Revit・ArchiCAD・Tekla・Vectorworksなどの選び方

BIM導入やソフト選定は、「とりあえず有名どころ」ではうまくいきません。それは、目的(設計検討・施工計画・FM)とワークフロー(誰が・いつ・何を更新するか)で最適解が変わるからです。

本記事では、比較基準 > 主要ソフトの素性理解 > 実務での見極めポイント > 用途別の結論の順で説明していきます。

Revit、ArchiCAD、Tekla、Vectorworksの「得意と不得意」「運用や拡張のしやすさ」を、最新の公式情報をベースに整理したので、ぜひご参考ください。

- 1. 比較観点の整理:何を基準に選ぶか

- 1.1. まず「プロセス起点」で考える

- 1.2. 比較の4軸(機能・価格・運用・サポート)

- 2. 主要BIMソフトの要点(Revit・ArchiCAD・Tekla・Vectorworks)

- 2.1. Revit(Autodesk)

- 2.2. ArchiCAD(Graphisoft)

- 2.3. Tekla Structures(Trimble)

- 2.4. Vectorworks Architect(Vectorworks)

- 3. 詳細比較:価格帯・主要機能・プラットフォーム・互換性

- 3.1. 価格帯の考え方

- 3.2. 主要機能の使い分け

- 3.3. プラットフォームと互換性

- 4. 性能と運用面の比較(レンダリング解像度・FPS・同期・SDK)

- 4.1. 表示・レンダリングは「ハード依存」を前提に

- 4.2. 同期とCDE:最新版の一本化が命

- 4.3. SDK・APIと拡張性

- 5. サポートと導入運用のポイント

- 5.1. サポート体制は伴走の深さで見る

- 5.2. 運用設計の肝:テンプレ・命名・属性

- 6. 比較表

- 7. 結論(用途別おすすめ)

- 7.1. 設計検証・大規模案件をがっちり回したい

- 7.2. 意匠中心でスピードと表現を両立したい

- 7.3. 構造詳細・施工寄りで“作れる図面”が欲しい

- 7.4. 最終確認:導入前チェック

- 8. まとめ

比較観点の整理:何を基準に選ぶか

まず「プロセス起点」で考える

BIMはツール名ではなくプロセスです。ツールはそのプロセスを支える手段にあたります。

だからこそ、「誰が」「どの段階で」「どの成果物を」「どこ(CDE)に置くか」を先に決めてから、機能や価格を当てはめるのが近道です。

Autodeskの定義も『BIM=プロセス、Revit(BIMソフトウェア)=それを支えるプラットフォーム』と明確に線引きしています。

※BIMについて知りたい方はこちら:【2025年版】BIM導入ガイド:OpenBIM・3D CADとの違い・メリットとつまずき、主要ソフト比較などをご紹介

比較の4軸(機能・価格・運用・サポート)

- 機能:モデリングの流儀、干渉検出(単体・統合)、4D・5D連携、数量・図面化の素直さ。

- 価格:サブスク、永久・保守、同時接続、クラウド従量。

- 運用:IFCの素行、テンプレ・標準化のやりやすさ、API・拡張の余地。

- サポート:日本語資料、導入伴走、学習リソースの厚み。

何より理想のモデルより現場で回る運用を重視しましょう。CDEと属性テンプレを先に整えると判断が速くなります。

主要BIMソフトの要点(Revit・ArchiCAD・Tekla・Vectorworks)

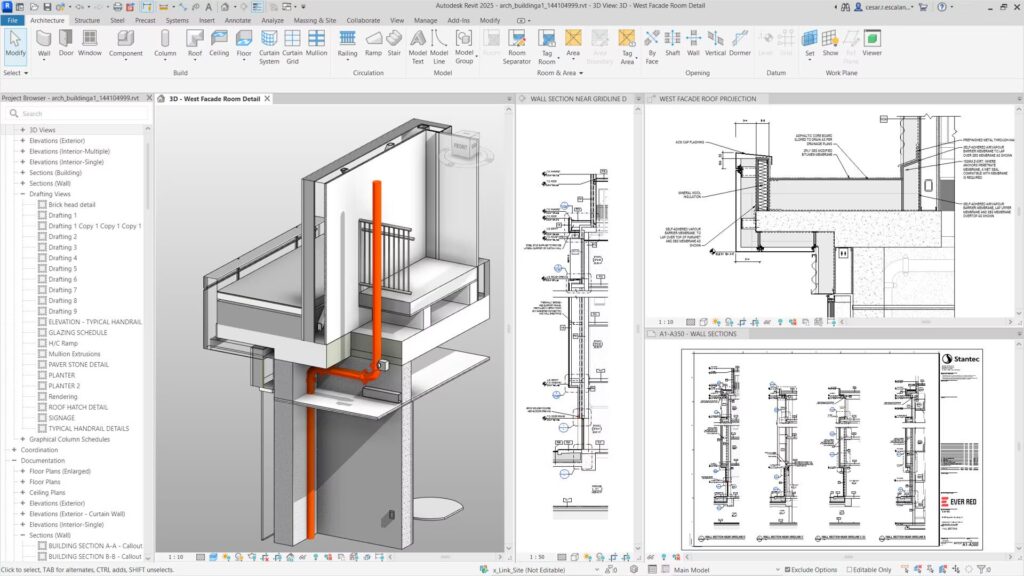

Revit(Autodesk)

設計全般に強いオールラウンダーのBIMソフトウェアです。

建築・設備・構造のマルチ分野で使われ、パラメトリックな「ファミリ」と豊富な周辺エコシステムが特徴。

クラウド連携(Autodesk Construction Cloud)で情報の一元化を進めやすいのも実務上の利点です。

ArchiCAD(Graphisoft)

建築家のためのBIMソフトウェアです。

直感的なモデリングとドキュメント出力に評価が高く、Windows・Macの両方に対応しています。

設計主導のワークフローを素早く回したいときにはピッタリです。

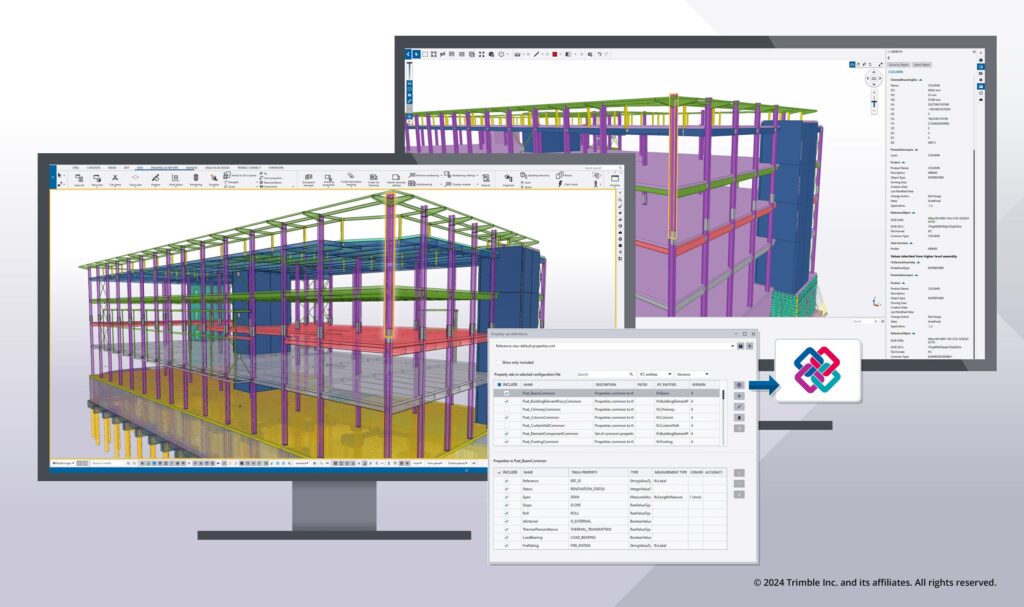

Tekla Structures(Trimble)

構造・施工に特化したBIMソフトウェアです。

鋼構造・鉄筋・コンクリートの詳細まで表現し、ファブ連携や施工図の正確さで選ばれます。

いわゆる「constructible」志向が強いのが特徴です。

Vectorworks Architect(Vectorworks)

表現力と自由度の高さが売りの、Parasolidベースの柔らかいモデリングとビジュアライズに強みを持つBIMソフトウェアです。

意匠寄り・ランドスケープを含む多彩な表現を求める現場で好まれます。

詳細比較:価格帯・主要機能・プラットフォーム・互換性

価格帯の考え方

Revitはサブスクリプション中心、ArchiCADはサブスク・買い切りがあります。

Teklaは機能によって階段的に費用が変わり、Vectorworksは中価格帯で導入しやすい、といった傾向はありますが、

実務ではクラウド従量や周辺ツール、教育コストまで含めた全体の費用感で見ましょう。

主要機能の使い分け

- モデリング:総合=Revit・意匠の軽快さ=ArchiCAD・構造詳細=Tekla・表現=Vectorworks。

- 干渉・数量・工程:単体での検出はRevitが手厚く、構造数量・接合はTeklaが得意。4D・5Dは各社エコシステム連携で設計します。

細かな機能を知りたい場合は、公式サイトから営業担当に連絡し、詳細を確認しましょう。

プラットフォームと互換性

それぞれのソフトウェアで対応しているOSですが、RevitとTeklaがWindows中心、ArchiCADとVectorworksはWin・Mac両対応。

IFCを活用することが基本になりますが、属性やカテゴリ・レイヤのマッピングなどで差が出ます。

使い勝手を把握するためにも、ぜひまずは無償トライアルでテストすることをオススメします。

性能と運用面の比較(レンダリング解像度・FPS・同期・SDK)

表示・レンダリングは「ハード依存」を前提に

ビューポートの滑らかさやレンダリング時間はGPU・CPU・メモリとシーンの作り方に強く依存します。

どのソフトも詳細化すると重くなるため、LOD分離(レビュー用・詳細用)やリンク分割で『軽さ』を設計しておくのがコツです。

同期とCDE:最新版の一本化が命

クラウド連携やファイル共有は『どこを真実とするか(SSOT)』の設計が決め手。

プロジェクト側で命名規約・承認状態・権限を統一し、ツール差はCDEで吸収する方針が堅実です。

SDK・APIと拡張性

各ソフトウェアで機能を拡張するための手段が用意されています。

- Revit:.NETベースのAPIとサンプル群が充実。運用自動化や自社ツール開発の定番。

- ArchiCAD:C++アドオンに加え、JSON APIで外部からの自動化も可能。

- Tekla:Open APIでTekla Structures・PowerFab・Structural Designerに触れられる。施工・製作ワークフローの自動化に向く。

- Vectorworks:C++ SDK・Python・VectorScriptの選択肢。表現系の反復作業をスクリプト化しやすい。

サポートと導入運用のポイント

サポート体制は伴走の深さで見る

導入時のオンボーディング、トレーニング、テンプレ整備の支援は、プロジェクト初期の学習曲線を大きく左右します。

公式の学習ポータルや開発者ブログの厚みも、長期の運用しやすさに効きます。

運用設計の肝:テンプレ・命名・属性

テンプレート、ファミリ、部材基準、命名規則、IFCマッピングを導入前に決め切ると、立ち上がりが一気に速くなります。

BIMマネージャーを立て、承認フローとCDEの状態管理(WIP・Shared・Published・Archive)を徹底しましょう。

比較表

それぞれの製品を比較表にまとめました。

| 製品 | 価格帯の傾向 | 得意領域 | プラットフォーム | 互換性(IFC等) | 運用・拡張の感触 | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Revit | 中〜高(サブスク中心) | 総合設計、数量・干渉、エコシステム | Windows | 高(周辺連携が厚い) | 企業標準化・API自動化がしやすい | オートデスク |

| ArchiCAD | 中(地域でプラン差) | 意匠ワークフロー、図面出力 | Win・Mac | 高(Open志向) | テンプレ整備でスムーズ、JSON APIも利用可 | ArchiCAD |

| Tekla Structures | 中〜高(機能段階的) | 構造詳細、施工図、製作連携 | Windows | 高(構造系に強い) | Open APIで製作・施工の自動化に向く | Tekla |

| Vectorworks Architect | 中 | 表現・意匠・ランドスケープ | Win・Mac | 中〜高 | Python・VectorScriptで表現系の反復を短縮 | Vectorworks |

結論(用途別おすすめ)

設計検証・大規模案件をがっちり回したい

Revitがおすすめ。数量・干渉・多分野連携がそろっており、クラウドと合わせて“情報の一本化”を設計しやすいです。

意匠中心でスピードと表現を両立したい

ArchiCADまたはVectorworks。軽快なモデリングと図面出力、見せる表現までを短い導線で回せます。

Mac環境でも利用できることも特徴です。

構造詳細・施工寄りで“作れる図面”が欲しい

Tekla Structuresをおすすめします。

接合まで忠実な詳細、製作・施工連携で差が出ます。

数量の正確さを求める場合はぜひTeklaを検討ください。

最終確認:導入前チェック

- IFCで属性が保つか(実案件データで実際に触ってみる)。

- ライセンスとチーム拡張コスト(同時接続・クラウド従量)。

- 自動化の余地(API・スクリプトで何を短縮できるか)。

まとめ

「どれが最強か」ではなく、「自社ワークフローにすぐに取り込めるものはどれか」で考えてBIMソフトウェアを検討する方が良さそうです。

機能・価格・運用・サポートの4軸で絞り込み、トライアルで触ってみて、自社のこれまでのデータなどが対応しているかを確認して最終判断をしましょう。

最初の成功パターン(テンプレ・命名・属性・承認)を掴んだら、対象範囲を段階的に広げていきましょう。

※関連記事:【設計や施工シミュレーションにも活用!】建築・建設業界のVR/メタバース活用事例|導入のメリットやポイントを解説!

※関連記事:【設計/施工や顧客説明などの効率化を図れる】建築・建設業界のAR/MR活用事例|メリットや導入する際のポイントを解説!