【2025年版】BIM導入ガイド:OpenBIM・3D CADとの違い・メリットとつまずき、主要ソフト比較などをご紹介

図面は合っているはずなのに、現場で「あれ、ここ違うよね?」となる――建設や設備の現場では、そんな小さなズレが雪だるま式に手戻りを生むことがよくあります。

この課題を解決するために、BIM(Building Information Modeling)で、3Dの形状に属性情報を載せて、設計から施工、そしてFM(維持管理)まで同じ情報を回すようになってきています。

本記事では、日本でなぜBIMが求められているのかという背景から、主要規格と用語の整理、導入メリットと活用シーン、3D CADとの違い、つまずきやすいポイントと対処法、ソフトの選び方と用途別の勘所、さらに実際の事例まで、現場でそのまま使える目線でまとめます。

- 1. なぜ日本でBIMが注目され、導入が進んでいるのか

- 1.1. 国土交通省が積極的に推奨することでBIMが普及

- 1.1.1. 官庁営繕での試行とガイドライン整備(2010年〜/2014年〜)

- 1.1.2. 官民連携の司令塔:建築BIM推進会議(2019年〜)

- 1.1.3. 補助で“裾野”を広げる:建築BIM加速化事業(2023年〜)

- 1.2. 産業側として、人手不足と生産性向上を狙う

- 1.3. “いま”注目される理由の要約

- 2. BIMの用語定義と主要規格

- 2.1. BIMは「図形+属性」をプロジェクト全体で回す仕組み

- 2.2. OpenBIMの共通言語:IFC(ISO 16739-1)

- 2.3. 情報運用の作法:ISO 19650とCDE(共通データ環境)

- 3. BIMを導入するメリットと利用シーン

- 3.1. 最大のメリットは「手戻りの予防」と「その場判断」

- 3.2. CDEで「最新版がどれか問題」を終わらせる

- 3.3. 実務では設計レビューからFMまで一直線で活用できます

- 4. BIMと3D CADの違い

- 4.1. CADは形状中心、BIMは情報中心

- 4.2. 実務では「つながり続けるデータ」を活用することで活きてくる

- 5. 導入に伴うよくあるつまずきと対処法

- 5.1. モデルが重い・遅い → LOD設計とリンク運用で軽く使いやすくする

- 5.2. 属性がバラつく → テンプレと自動チェックで迷いを少なくする

- 5.3. 現場データ取り込みのずれ → スキーマと時刻同期を先に決める

- 6. BIMの有名なソフトウェア比較観点(機能/価格/運用/サポート)と用途別おすすめ

- 6.1. 比較において見るべき観点

- 6.2. BIMソフトウェア一覧

- 6.2.1. Autodesk Revit

- 6.2.2. Graphisoft Archicad

- 6.2.3. Trimble Tekla Structures

- 6.2.4. 補助ツール(モデルチェック・統合ビューイング等)

- 7. BIMの5つの活用事例を紹介

- 7.1. 事例1|大阪・関西万博「大屋根リング」

- 7.2. 事例2|山岳トンネル施工「シミズ・スマート・トンネル」

- 7.3. 事例3|竹中工務店「北里大学病院 新病院プロジェクト」

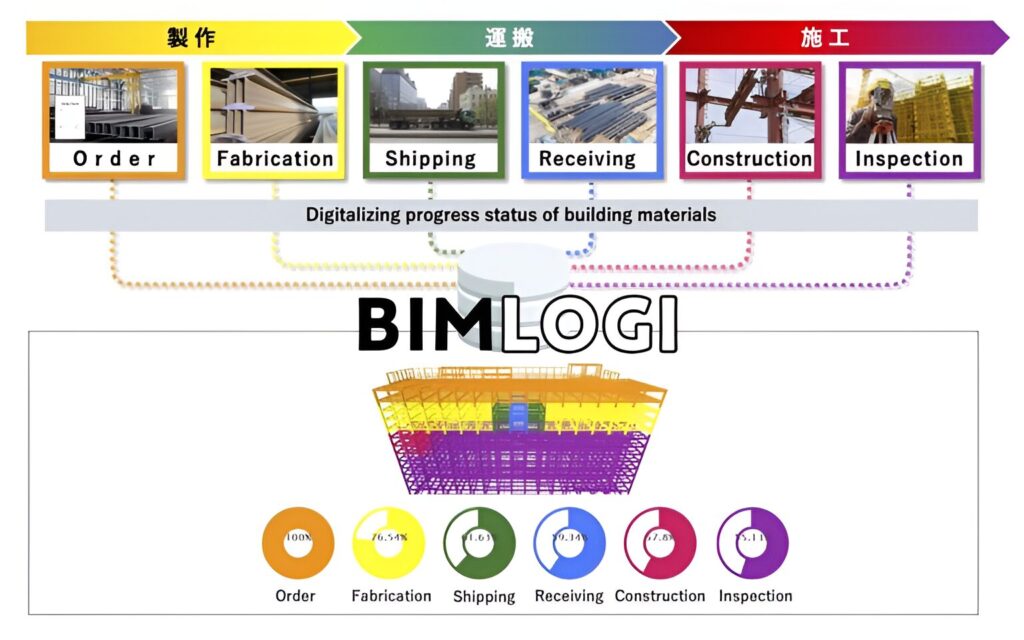

- 7.4. 事例4|鹿島建設「BIMLOGI」— 物流×BIMで生産・搬送を最適化

- 7.5. 事例5|清水建設「Deco-BIM」— 原子力施設の廃止措置をBIMで効率化

- 8. まとめ

なぜ日本でBIMが注目され、導入が進んでいるのか

国土交通省が積極的に推奨することでBIMが普及

日本のBIMは「自然発生」ではなく、国土交通省が旗振りをすることで一気に普及が進んでいます。

国土交通省が方針と制度を段階的に整え、民間側の実装を後押ししてきました。

官庁営繕での試行とガイドライン整備(2010年〜/2014年〜)

2010年、国土交通省は官庁営繕事業でBIM導入プロジェクトの開始を明言し、基本設計段階から試行を進めました。

その後、2014年に「官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン」を公表し、品質確保や維持管理まで見据えた活用の作法を明文化しています。

ガイドラインは改訂を重ね、直近も更新が続いています。

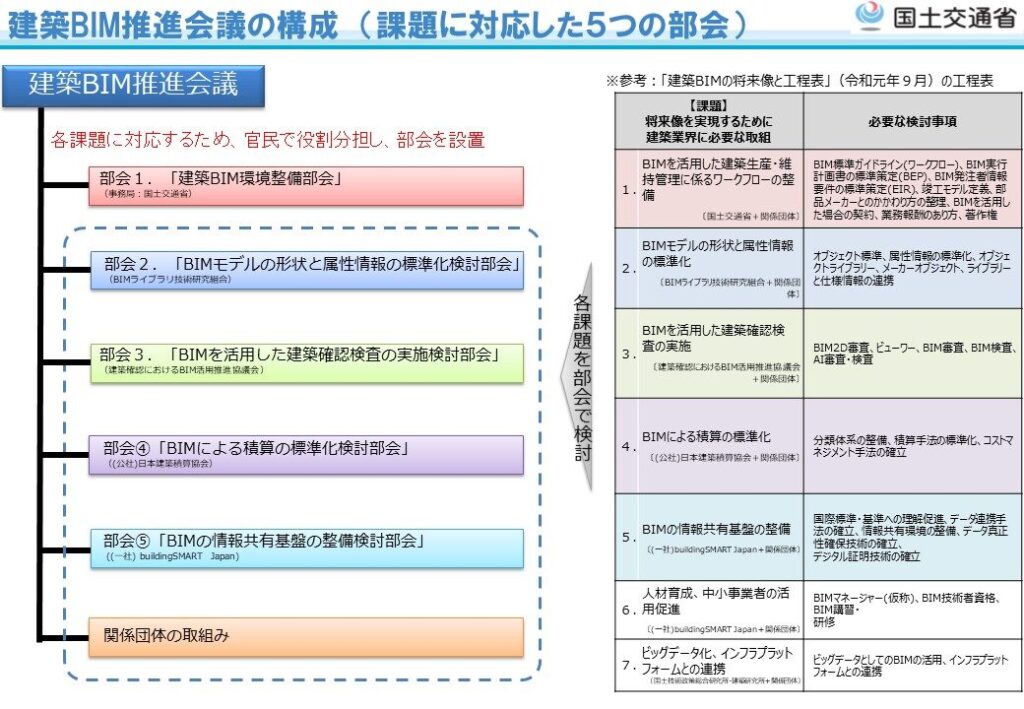

官民連携の司令塔:建築BIM推進会議(2019年〜)

2019年には「建築BIM推進会議」を設置。学識者・業界団体が参加し、将来像とロードマップ、官民の役割分担を整理する場として機能しています。

近年も定期開催され、活動報告や今後の進め方が議題化されています。

補助で“裾野”を広げる:建築BIM加速化事業(2023年〜)

さらに社会実装を押し上げたのが補助事業「建築BIM加速化事業」です。

設計費・工事費のうちBIMモデル作成にかかる費用を補助し、中小を含む幅広い企業の参加を後押ししました。

制度は拡充が続き、要件緩和(規模要件の見直しなど)も行われ、事業の公式情報や実施支援室のアナウンスで、受付状況や資料が公開されています。

産業側として、人手不足と生産性向上を狙う

建設分野の人手不足や多重下請けの情報断絶は長年のテーマです。

BIMは、CDE(共通データ環境)を通じて「最新版はどれか」を全員で共有し、設計—施工—維持管理の情報を一本化する道具として期待が高まりました。

そのため、先述の政策面の後押しと現場の課題感が重なって、導入の動機が強くなっているわけです。

“いま”注目される理由の要約

まとめると、日本のBIMは

- 国交省が使いどころとルールを示し(官庁営繕/ガイドライン)

- 官民の合意形成の場を作り(推進会議)

- 補助で裾野を拡大(加速化事業)

という三段ロケットで前に進み、民間はそれを“実務の型”として取り込みつつある、という構図です。

BIMの用語定義と主要規格

BIMは「図形+属性」をプロジェクト全体で回す仕組み

BIMは“形の3D”ではなく“情報の3D”です。壁・梁・機器といった要素に材料や型番、コスト、保守情報といった属性を持たせ、設計→施工→維持管理まで同じ情報を使い回す考え方です。

ベンダーや部門が違っても情報が生き続けることに価値があります。

Autodeskの定義でも、BIMは資産ライフサイクル全体を通じた情報管理プロセスだと説明されています。

OpenBIMの共通言語:IFC(ISO 16739-1)

異なるソフト同士で属性ごとやり取りする要になっているのがIFC(Industry Foundation Classes)です。

IFCには様々なバージョンがありますが、最新版系統のIFC 4.3は2024年にISO 16739-1として正式公開され、道路・橋梁などインフラ領域の表現も拡張されました。

実務で「ツールをまたいで情報を落とさない」ための土台です。

情報運用の作法:ISO 19650とCDE(共通データ環境)

あらゆる建設資産・プロジェクトを対象に推奨される「情報管理の考え方や方法」を定めた国際標準がISO 19650です。

BIMによるデジタル情報を活用した設計・施工・運用プロセスの円滑化を目的とし、BIMを実施する際の“一般的な情報管理の原則”を規定しています。

CDE(Common Data Environment)で版管理・承認・命名規約を決め、「単一の真実の拠り所(Single Source of Truth)」として運用します。

BIMを導入するメリットと利用シーン

最大のメリットは「手戻りの予防」と「その場判断」

干渉や段取りミスは現場で直すと非常に手戻りが大きくなってしまいます。

そこで、BIMなら設計段階で“ぶつかり”や施工手順の詰まりを可視化し、被害を最小化できます。

さらに4D(工程)・5D(コスト)をモデルに紐づけておけば、変更の影響をその場で確認でき、意思決定が速くなります。

CDEで「最新版がどれか問題」を終わらせる

メール添付の古い図や表が混在する状態は、ミスの温床です。

CDEを“単一の真実”として使えば、常に同じ最新版を参照でき、レビューも承認もスムーズになります。

実務では設計レビューからFMまで一直線で活用できます

設計レビュー・合意形成(同じ画面を見て決める)、施工計画・出来高管理(4D/5Dで段取りを即判断)、品質・安全(点群照合で出来形確認)、FM(COBieで台帳自動化)まで、一本の情報軸でつながります。

特に4D/5Dの組込みは“即時の説明力”そのもの。関係者が腹落ちしやすくなります。

BIMと3D CADの違い

CADは形状中心、BIMは情報中心

3D CADは形状のモデリングが主役で、図面化や干渉チェックは得意です。

一方でBIMは、要素に意味と属性を持たせ、IFCやCOBieで設計→施工→維持管理まで情報を通しで扱う前提に立ちます。

Autodeskの定義でも、BIMは“ライフサイクル全体の情報管理”として説明され、CADよりも全体の情報管理に使うことを得意としています。

実務では「つながり続けるデータ」を活用することで活きてくる

図面単体では途切れがちな情報が、BIMではCDEを介して生き続けます。

工程(4D)・コスト(5D)・FM(COBie)まで紐づくことで、意思決定の質とスピードが上がります。

導入に伴うよくあるつまずきと対処法

モデルが重い・遅い → LOD設計とリンク運用で軽く使いやすくする

最初の壁はBIMデータの重さです。

用途ごとにLOD(詳細度)を分け、装飾的な要素はリンク参照に逃がす設計し、可視化用と解析用を分けるのも定番です。

属性がバラつく → テンプレと自動チェックで迷いを少なくする

属性テンプレートと必須項目を先に決め、CDEアップロード時に自動検証をかけると情報の粒度が安定します。

命名規則や承認ルートはISO 19650の考え方に沿ってテンプレート化することをおすすめします。

現場データ取り込みのずれ → スキーマと時刻同期を先に決める

IoTやスキャンのデータは、トピック設計(例:MQTT/OPC UA)と時刻同期のルールを先出しするのがコツ。あとから整えるのは大変です。

運用で詰まったら「発生→再現→暫定対応→恒久化(テンプレ&自動化)」の型で回し、CDEの状態管理(WIP/Shared/Published/Archive)を“徹底”すると、事故が減ります。

BIMの有名なソフトウェア比較観点(機能/価格/運用/サポート)と用途別おすすめ

比較において見るべき観点

- 機能の幅と実現したいことが実現できるか

- 価格(年額・同時接続・クラウド従量)が予算と合うか

- 運用との相性(CDE/API/バックアップ)

- サポート(日本語、現地支援、更新頻度)

BIMソフトウェア一覧

有名なBIMソフトウェアをまとめました。

より詳しく知りたい方はこちら:【2025年版】BIMソフト徹底比較:Revit・ArchiCAD・Tekla・Vectorworksなどの選び方

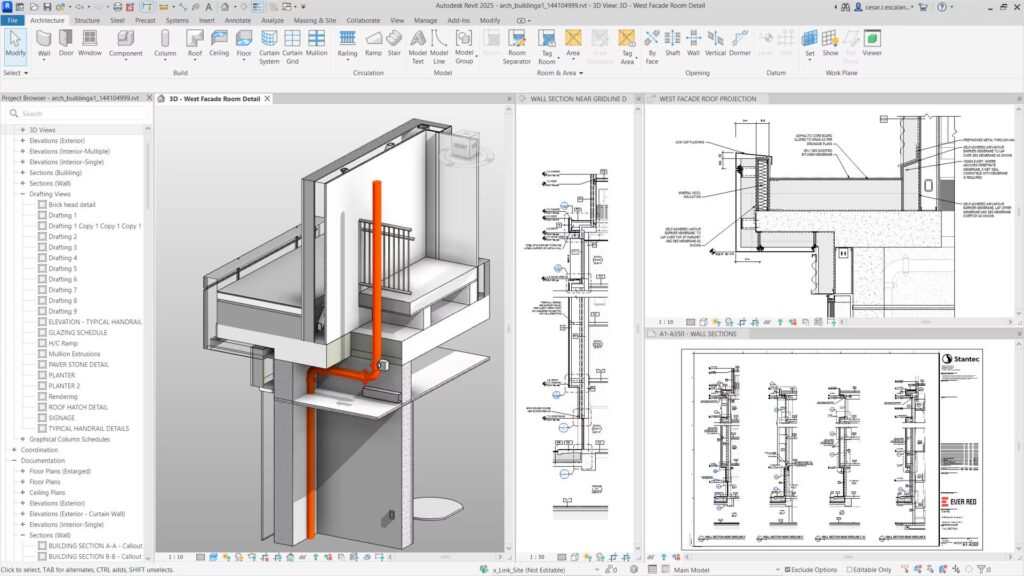

Autodesk Revit

建築・設備の王道と言われるAutodesk Revitです。

BIMモデルの作成とマルチ分野連携に強く、クラウド連携とあわせて“情報の一本化”を進めやすいのが特長になっています。

Graphisoft Archicad

設計者視点での使い勝手とコラボ機能による評価が高いソフトウェアです。

BIMcloudによるリアルタイム編集が売りで、設計主体のワークフローを実現することを得意としています。

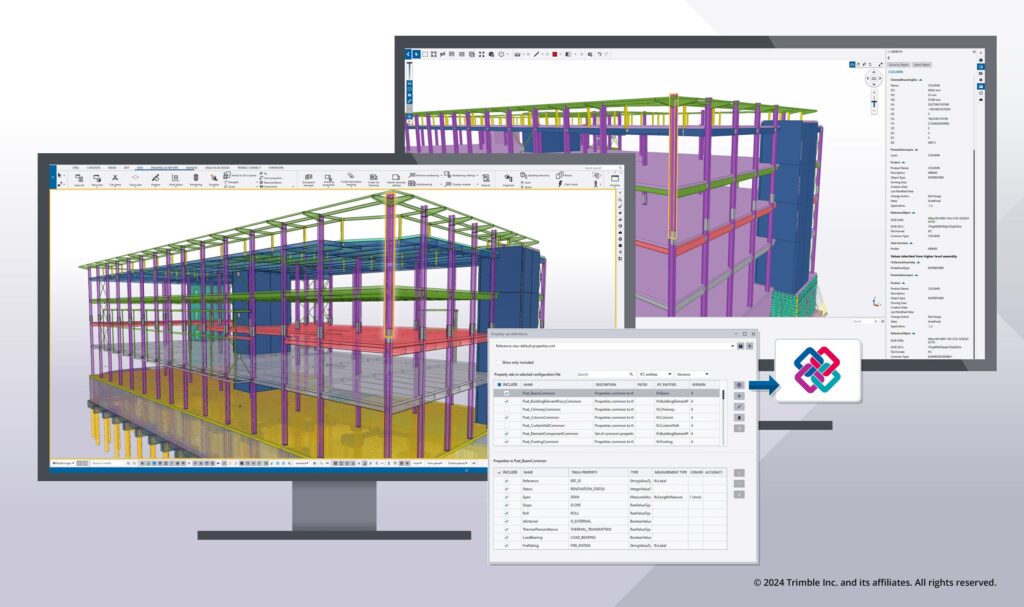

Trimble Tekla Structures

鉄骨・現場寄りの“つくれるモデル(constructible)”に強みがあるBIMソフトウェアです。

詳細設計〜現場まで数量・精度の一貫性を重視する案件との相性が高いです。

補助ツール(モデルチェック・統合ビューイング等)

干渉・ルールチェックにSolibri、施工レビューや統合ビューにNavisworksなどを組み合わせるのが定番です。

BIMの5つの活用事例を紹介

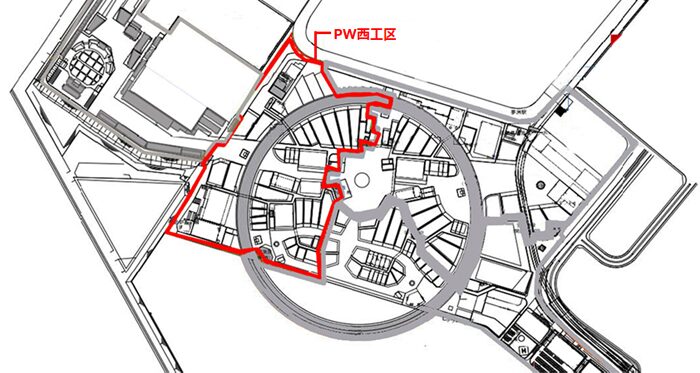

事例1|大阪・関西万博「大屋根リング」

会社名:竹中工務店ほか

概要:

世界最大級の木造建築物といわれる“リング”の施工で、SolibriやRhinoceros+Grasshopper等を活用し、設計段階からBIMで接合部まで忠実にモデル化しました。

3Dプリンタ模型と併用して建方工法を最適化し、OpenBIMで多ツール連携を回しました。結果として、上棟を2か月前倒しで実現したと報じられています。

事例2|山岳トンネル施工「シミズ・スマート・トンネル」

会社名:清水建設ほか

概要:

山岳トンネル工事でStarlinkを活用し、現場から3D点群データを即時送信しました。

BIM/CIMに載せ替えて施工管理・監督者共有・将来的なAI活用まで見据えたサイバーフィジカル運用を構築。

地上ネットワークの制約が大きい現場で、BIM連携の実装性を高めた事例です。

事例3|竹中工務店「北里大学病院 新病院プロジェクト」

会社名:日建設計(設計)+竹中工務店(施工)ほか

概要:

病院の大規模プロジェクトでBIMを全面活用しました。Revit/ Navisworksを用い、施主・設計・施工の合意形成をモデル中心で進めた良い事例です。

Autodeskの顧客事例としても公開され、複雑な医療動線の検討と施工段階での活用が紹介されています。

事例4|鹿島建設「BIMLOGI」— 物流×BIMで生産・搬送を最適化

会社名:鹿島建設

ポイント:

Catenda(Bimsync/Boost)上でBIMLOGIを運用し、資材の生産・輸送・納入をBIMとつないだ取り組みです。

生産リードタイム短縮や引渡し時のデジタルツイン整備など、施工サプライチェーンに踏み込んだ活用として紹介されています。

事例5|清水建設「Deco-BIM」— 原子力施設の廃止措置をBIMで効率化

会社名:清水建設

ポイント:

原子力発電所の廃止措置を対象に、BIMベースで工程・安全・コストを検討するDeco-BIMを開発しました。

公式リリースで、ロジカルな解体計画と総コスト低減への寄与が示されています。土木・プラント領域でのBIM適用の広がりを示す事例です。

まとめ

BIMは「同じ情報を、同じタイミングで、全員で共有する」ための仕組みです。

IFC(ISO 16739-1)を共通言語に、ISO 19650準拠のCDE運用で情報を迷子にしない。FMまで見据えるならCOBieで資産台帳を固める。

この王道を最小構成で回すだけで、建設・建築で起こりうるズレと手戻りは目に見えて減ります。

ぜひBIMを導入し、効率化を図っていきましょう。

※関連記事:【設計や施工シミュレーションにも活用!】建築・建設業界のVR/メタバース活用事例|導入のメリットやポイントを解説!

※関連記事:【設計/施工や顧客説明などの効率化を図れる】建築・建設業界のAR/MR活用事例|メリットや導入する際のポイントを解説!

※関連記事:【2025年最新版】CIMとは何か|BIMとの違い・導入手順・最新事例まで徹底解説